É tradição na SBPMat. No final de cada B-MRS Meeting, anuncia-se o evento do ano seguinte: a data, os coordenadores e, o mais esperado, o local. Entretanto, com Foz do Iguaçu, um dos destinos mais belos do mundo, as coisas ocorreram diferentemente. O anúncio foi realizado em setembro de 2019, mas o evento só ocorreu três anos depois. A culpa do atraso foi, é claro, da pandemia. Em 2020, o encontro foi adiado. Em 2021, foi realizado em formato online, sempre sob a coordenação do professor Gustavo Dalpian (UFABC), que lidou com habilidade com os desafios de um período difícil. Finalmente, em setembro de 2021, no final do encontro online, as professoras Lucimara Stolz Roman (UFPR) e Marcela Mohallem Oliveira (UTFPR), coordenadoras do XX B-MRS Meeting, anunciaram o que muitos esperavam: o evento seria realizado em Foz do Iguaçu, no ano seguinte.

Foi assim que, depois de três anos sem encontros presenciais, cerca de 1.100 pessoas dos cinco continentes do planeta e das cinco regiões do Brasil se reuniram em Foz do Iguaçu de 25 a 29 de setembro de 2022. “O vigésimo encontro da SBPMat foi importantíssimo para a comunidade de materiais se reencontrar pessoalmente depois da pandemia de Covid-19”, disse a professora Lucimara. “A alegria das pessoas, dos estudantes, principalmente aqueles que estavam participando de uma conferência presencial pela primeira vez, foi contagiante”, expressou a chairlady.

O calor humano compensou o frio meteorológico dessa semana, atípico para a estação. E o local do evento, o centro de convenções do hotel Rafain, albergou perfeitamente os participantes ao permitir que passassem o dia inteiro ali sem se exporem à chuva, e propiciou interações, não apenas nas salas das apresentações, como também no grande espaço que virou restaurante exclusivo para participantes do evento e no amplo corredor com mesas e cadeiras quase sempre ocupadas por grupos de pesquisadores e estudantes. Contíguo ao jardim do hotel, o corredor recebia os participantes todas as manhãs ao som do canto de diversas aves da Mata Atlântica. Outro ambiente de muitas trocas foi o espaço que conteve, com conforto, a secretaria, os estandes dos 22 expositores, as mesas dos coffee breaks e os pôsteres. Ali, os participantes circulavam à vontade, matando a curiosidade sobre os produtos e serviços para a pesquisa em materiais que foram expostos ou demonstrados nos estandes e trocando ideias científicas com os apresentadores dos pôsteres.

“Esta volta emocionante a um encontro presencial com muitos participantes foi possível não só pelo fato de a ciência ter vencido a batalha da Covid, mas também pela força e resiliência da nossa comunidade interdisciplinar, que veio ao evento apesar de todas as dificuldades que encontramos no momento atual do país”, disse a professora Mônica Cotta (Unicamp), presidente da SBPMat.

E vale ressaltar: as abundantes trocas presenciais conviveram ao longo do evento com as virtuais. Centenas de stories e posts dos participantes borbulharam nas redes sociais, estendendo o alcance dos momentos presenciais.

Emoções na sessão de abertura

No domingo 25 de setembro, por volta das 19h30, cerca de 900 pessoas ocuparam a sala Amazônia do centro de convenções do Rafain. Número acima das expectativas: vários acabaram ficando de pé no fundo da sala. A vontade de participar estava grande! “Poder olhar para aquela sala de eventos com centenas de pessoas na plateia foi emocionante para mim, tive uma sensação de felicidade única de ter participado dessa organização após a pandemia e ver que conseguimos nos estruturar, voltar para nosso normal”, contou a chairlady Lucimara.

Estávamos na vigésima edição do evento anual da SBPMat, mas foi a primeira vez em que se viu paridade de gênero na mesa de abertura. Foram três as mulheres à mesa, e na liderança: as duas coordenadoras do evento e a presidente da SBPMat. Além delas, compuseram a mesa os professores Rodrigo Martins (NOVA, Portugal) enquanto presidente da União Internacional de Sociedades de Pesquisa em Materiais (IUMRS); Guillermo Solórzano (PUC-Rio) como líder da criação da SBPMat e primeiro presidente da sociedade, e Roberto Faria (IFSC-USP), homenageado com a Palestra Memorial Joaquim da Costa Ribeiro – uma distinção da SBPMat para pesquisadores da comunidade com longa trajetória e sólidas contribuições.

Na sua fala, a presidente da SBPMat contou um fato acontecido nos anos 1990 que reforça a importância da representatividade nos ambientes de trabalho. A chairlady Lucimara, que na época era estudante, estava na Unicamp participando de um evento quando visitou o laboratório de Mônica, que iniciava a sua carreira de professora pesquisadora no IFGW. A jovem Lucimara se surpreendeu ao ver, pela primeira vez, uma mulher coordenando um laboratório de Física experimental, o que a fez pensar que uma carreira nessa área seria possível. Hoje, Lucimara coordena um produtivo grupo de pesquisa de Física de Materiais na UFPR, e Mônica é diretora do IFGW. No final da sua fala, a presidente aproveitou a ocasião para apresentar e lançar a nova identidade visual da SBPMat, desenvolvida para comemorar os 21 anos da sociedade transmitindo a força, excelência, entusiasmo, coesão e diversidade da comunidade brasileira de pesquisa em materiais.

Na sua apresentação, a professora Lucimara chamou a atenção para os nomes das salas onde ocorreriam os simpósios nos próximos dias: Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Recife, Florianópolis, Natal, Guarujá, Ouro Preto, Gramado, Campos do Jordão, João Pessoa, Campinas e Balneário Camboriú. Para quem ainda não tinha descoberto o critério por trás da escolha, ela revelou que esses eram os nomes das cidades nas quais já foram realizados encontros da SBPMat ao longo das 20 edições. E “Amazônia”, nome da sala das plenárias e da própria cerimônia de abertura? “O nome desta sala remete à preocupação com a sustentabilidade que a nossa comunidade científica tem e deve ter”, explicou ela.

Na sequência, em uma apresentação ilustrada com muitos documentos, o professor Solórzano contou a história das origens da SBPMat, enfatizando que a sociedade nasceu com uma proposta de interdisciplinaridade e de integração com a comunidade científica internacional. “No primeiro encontro da SBPMat tivemos 400 participantes de 18 países”, destacou o sócio fundador.

Veja a apresentação de Guillermo Solórzano:

Finalmente, subiu ao palco o professor Gregório Faria (IFSC-USP) para introduzir nada menos que o pai dele, o professor Roberto Mendonça Faria, principal homenageado da noite, que foi presidente da SBPMat de 2012 a 2015. “Não é fácil para mim falar sobre o professor, o pai, o avô”, disse Gregório, emocionado, no ano em que o professor Roberto completou 70 anos. “Algo que me deixa muito orgulhoso é a forma como os pares o tratam, que tem a ver com o fato de ele pensar sempre primeiro na comunidade”, disse o filho.

Na sua apresentação, seguindo a abordagem característica das palestras memoriais, de recuperação da memória da pesquisa em materiais no Brasil, o homenageado falou sobre grupos que participaram dos primórdios da pesquisa em polímeros no Brasil: o Grupo de Polímeros Bernhard Gross (IFSC-USP), do qual ele faz parte desde a década de 1970 quando se chamava Grupo de Eletretos, e duas redes nacionais de grande porte na área de materiais poliméricos e orgânicos, das quais ele foi coordenador, o Instituto Multidisciplinar de Materiais Poliméricos do Milênio a partir de 2002 e o Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica desde 2009.

Ao longo da palestra, Faria explicou com entusiasmo os principais resultados conseguidos por esses grupos, os quais refletiram a evolução da área, desde o estudo de polímeros isolantes e sua aplicação no microfone de eletretos, até as pesquisas em polímeros eletrônicos e seu uso em dispositivos como OLEDs e células solares.

Veja a apresentação de Roberto Faria:

A partir das 20h00, os participantes confraternizaram em um grande coquetel de abertura, servido no próprio centro de convenções do Rafain, onde não faltaram abraços, risadas, conversa… enfim, a alegria do reencontro presencial!

Ciência de alto impacto acadêmico e social nas sessões plenárias

A programação técnica começou, mais uma vez, antes da abertura, no domingo à tarde, com cerca de 120 participantes na tradicional “Young Researchers’ School”, um tutorial para jovens pesquisadores sobre como fazer ciência de alto impacto, da ideia inicial (sempre ousada) até a divulgação do artigo nas redes sociais, sem esquecer a escrita do paper e as idas e voltas do processo de publicação. Esta edição contou ainda com a novidade dos conselhos para pós-docs sobre como dar continuidade à carreira científica. O tutorial foi proferido pelo criador do site de cursos online ZucoEscrita, o professor Valtencir Zucolotto (IFSC-USP), que é editor da Nanomedicine and Nanotoxicology Book Series (Springer-Nature) e do periódico Frontiers in Sensors/Biosensors (Frontiers), e por Daniel Staemmler, editor executivo na Elsevier na área de Engenharia de Materiais. O tutorial é baseado em dicas práticas e exemplos sobre aspectos técnicos e comportamentais da prática científica.

A programação técnica começou, mais uma vez, antes da abertura, no domingo à tarde, com cerca de 120 participantes na tradicional “Young Researchers’ School”, um tutorial para jovens pesquisadores sobre como fazer ciência de alto impacto, da ideia inicial (sempre ousada) até a divulgação do artigo nas redes sociais, sem esquecer a escrita do paper e as idas e voltas do processo de publicação. Esta edição contou ainda com a novidade dos conselhos para pós-docs sobre como dar continuidade à carreira científica. O tutorial foi proferido pelo criador do site de cursos online ZucoEscrita, o professor Valtencir Zucolotto (IFSC-USP), que é editor da Nanomedicine and Nanotoxicology Book Series (Springer-Nature) e do periódico Frontiers in Sensors/Biosensors (Frontiers), e por Daniel Staemmler, editor executivo na Elsevier na área de Engenharia de Materiais. O tutorial é baseado em dicas práticas e exemplos sobre aspectos técnicos e comportamentais da prática científica.

Mais exemplos de ciência de alto (ou altíssimo) impacto vieram ao longo da semana nas palestras plenárias do evento, proferidas por cientistas de renome mundial, que levaram os participantes a imaginar um futuro, mais ou menos próximo, protagonizado por técnicas, materiais e dispositivos cada vez mais inteligentes, eficientes e sustentáveis. Realizadas na sala Amazônia, as plenárias contaram com 400 a 600 pessoas na plateia. “Nosso programa científico foi, mais uma vez, forte e diverso, trazendo especialistas de todo o mundo para cobrir a ciência de fronteira e nos motivar a perseguir ciência de qualidade no Brasil, além de buscar o uso destes resultados para melhorar a qualidade de vida de nossa população”, disse Mônica Cotta.

Na segunda-feira à tarde, a professora Christine Kranz mostrou o fantástico trabalho do seu grupo na universidade alemã de Ulm (cidade natal de Einstein). O grupo integra diferentes técnicas de varredura por sonda e adapta os instrumentos para poder estudar processos eletroquímicos enquanto eles estão acontecendo. A cientista, que é editora associada do periódico Bioelectrochemistry (Elsevier), mostrou interessantes resultados obtidos com essa instrumentação no estudo de biofilmes e materiais antibacterianos, catalisadores para a produção de hidrogênio e novas baterias.

Na segunda-feira à tarde, a professora Christine Kranz mostrou o fantástico trabalho do seu grupo na universidade alemã de Ulm (cidade natal de Einstein). O grupo integra diferentes técnicas de varredura por sonda e adapta os instrumentos para poder estudar processos eletroquímicos enquanto eles estão acontecendo. A cientista, que é editora associada do periódico Bioelectrochemistry (Elsevier), mostrou interessantes resultados obtidos com essa instrumentação no estudo de biofilmes e materiais antibacterianos, catalisadores para a produção de hidrogênio e novas baterias.

Na manhã da terça-feira, o professor Daniel Ugarte (Unicamp) recebeu o Prêmio José Arana Varela da SBPMat. A distinção é concedida anualmente, desde o ano passado, a um(a) pesquisador(a) destacado da comunidade brasileira de pesquisa em materiais, que profere uma das palestras plenárias no B-MRS Meeting. Especialista em microscopia eletrônica de renome mundial, Ugarte tem se destacado no estudo das propriedades de nanossistemas desde o início da sua carreira, quando ocupou a capa da revista Nature como único autor de um artigo sobre nanocebolas de fulereno. Esse foi o marco inicial para uma série de publicações nesse e em outros periódicos de altíssimo impacto, como Science, Nature Nanotechnology, Nano Letters e Physical Review Letters. “Ele nunca desiste de seus ideais de excelência em pesquisa e integridade acadêmica”, disse Mônica Cotta, que introduziu a plenária de Ugarte e lhe entregou o prêmio. Mas a sua contribuição do professor Ugarte à comunidade de materiais foi além dos papers. Na década de 1990, ele idealizou e montou um laboratório de microscopia eletrônica aberto e multiusuário dentro do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), em Campinas. “A ideia maluca do Daniel funcionou extremamente bem, fornecendo excelentes microscopistas para o mundo e formando a base do que hoje é conhecido como Laboratório Nacional de Nanotecnologia no CNPEM”, destacou Cotta.

Na manhã da terça-feira, o professor Daniel Ugarte (Unicamp) recebeu o Prêmio José Arana Varela da SBPMat. A distinção é concedida anualmente, desde o ano passado, a um(a) pesquisador(a) destacado da comunidade brasileira de pesquisa em materiais, que profere uma das palestras plenárias no B-MRS Meeting. Especialista em microscopia eletrônica de renome mundial, Ugarte tem se destacado no estudo das propriedades de nanossistemas desde o início da sua carreira, quando ocupou a capa da revista Nature como único autor de um artigo sobre nanocebolas de fulereno. Esse foi o marco inicial para uma série de publicações nesse e em outros periódicos de altíssimo impacto, como Science, Nature Nanotechnology, Nano Letters e Physical Review Letters. “Ele nunca desiste de seus ideais de excelência em pesquisa e integridade acadêmica”, disse Mônica Cotta, que introduziu a plenária de Ugarte e lhe entregou o prêmio. Mas a sua contribuição do professor Ugarte à comunidade de materiais foi além dos papers. Na década de 1990, ele idealizou e montou um laboratório de microscopia eletrônica aberto e multiusuário dentro do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), em Campinas. “A ideia maluca do Daniel funcionou extremamente bem, fornecendo excelentes microscopistas para o mundo e formando a base do que hoje é conhecido como Laboratório Nacional de Nanotecnologia no CNPEM”, destacou Cotta.

Na palestra, Ugarte falou com paixão sobre a evolução histórica da microscopia eletrônica de transmissão, que hoje fornece, além de imagens, muitas informações quantitativas, e o seu impacto no estudo de nanomateriais e nanossistemas. Na apresentação não faltaram momentos de grande emoção quando o cientista compartilhou o seu carinho e admiração por pessoas da comunidade, como Ricardo Rodrigues, um dos desenvolvedores do LNLS, falecido em 2020.

Veja a apresentação de Daniel Ugarte:

“Por meio dos prêmios aos professores Faria e Ugarte, a comunidade pôde expressar mais uma vez sua gratidão aos pesquisadores que dedicam a vida à ciência de materiais no Brasil”, destacou a professora Lucimara. “Temos que saber dar valor aos nossos cientistas para fortalecer nossa comunidade”, completou.

Na terça-feira à tarde, a plenária mostrou a ciência de materiais atuando bem perto da indústria, na fabricação e processamento de materiais. O palestrante foi o professor Sanjay Sampath, da State University of New York at Stony Brook (EUA), que ALI dirige um centro de pesquisa em pulverização térmica da National Science Foundation (NSF), com grande participação de empresas. Com muito entusiasmo, ele apresentou os esforços para aprimorar essa técnica, a qual pode ser usada para depositar revestimentos, principalmente cerâmicas refratárias, sobre grandes superfícies de diversos materiais, com impacto em indústrias como a automotiva, aeroespacial, de energia, da construção e de próteses, entre outras. O cientista, que realiza tanto pesquisa fundamental quanto aplicada, mostrou que aparentes limitações da técnica podem ser transformadas, por meio da pesquisa científica, em possibilidades de novas aplicações.

Na terça-feira à tarde, a plenária mostrou a ciência de materiais atuando bem perto da indústria, na fabricação e processamento de materiais. O palestrante foi o professor Sanjay Sampath, da State University of New York at Stony Brook (EUA), que ALI dirige um centro de pesquisa em pulverização térmica da National Science Foundation (NSF), com grande participação de empresas. Com muito entusiasmo, ele apresentou os esforços para aprimorar essa técnica, a qual pode ser usada para depositar revestimentos, principalmente cerâmicas refratárias, sobre grandes superfícies de diversos materiais, com impacto em indústrias como a automotiva, aeroespacial, de energia, da construção e de próteses, entre outras. O cientista, que realiza tanto pesquisa fundamental quanto aplicada, mostrou que aparentes limitações da técnica podem ser transformadas, por meio da pesquisa científica, em possibilidades de novas aplicações.

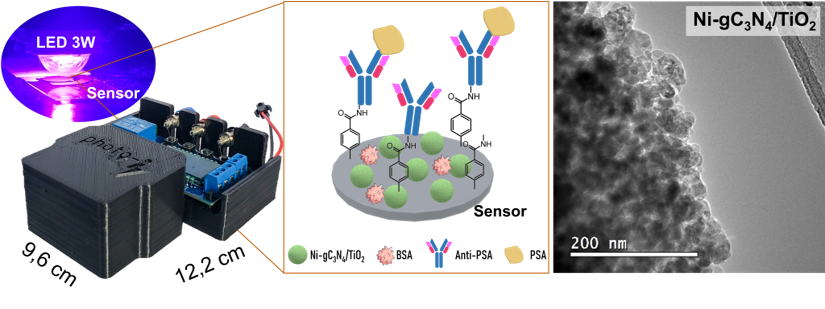

Na quarta-feira de manhã, o plenarista foi um conhecido membro da comunidade, o ex-presidente da SBPMat Osvaldo Novais de Oliveira Junior (IFSC-USP), o famoso Professor “Chu”. O palestrante colocou uma pergunta instigante: máquinas podem gerar conhecimento? E mostrou que, se os computadores ainda não podem transformar informação em conhecimento, eles já ajudam muito, inclusive na área de pesquisa em materiais. O cientista apresentou vários trabalhos que utilizam ferramentas de inteligência artificial, principalmente aprendizado de máquina (machine learning), para analisar grandes volumes de dados com o objetivo de descobrir materiais com determinadas propriedades ou, ainda, encontrar papers que interessam. Em outros casos, ferramentas de machine learning, associadas a bons sensores construídos com ajuda da tecnologia de materiais, permitem diagnosticar doenças usando dispositivos baratos e portáteis. De acordo com o palestrante, o próximo desafio para que as máquinas possam de fato gerar conhecimento é compreender a linguagem humana. Físico com doutorado em Engenharia Eletrônica e com uma produtiva trajetória na área de materiais, o professor Osvaldo se iniciou na pesquisa em processamento de línguas naturais na década de 1990 a partir do seu interesse em ferramentas de auxílio à escrita científica. Com o tempo, o cientista foi conectando cada vez mais essa linha de pesquisa à Física e aos materiais, principalmente no desenvolvimento de sensores para a área de saúde. “Ensinar linguagens naturais às máquinas é um interessantíssimo tema de pesquisa de fronteira”, disse o pesquisador, estimulando os jovens a atuarem na área.

Na quarta-feira de manhã, o plenarista foi um conhecido membro da comunidade, o ex-presidente da SBPMat Osvaldo Novais de Oliveira Junior (IFSC-USP), o famoso Professor “Chu”. O palestrante colocou uma pergunta instigante: máquinas podem gerar conhecimento? E mostrou que, se os computadores ainda não podem transformar informação em conhecimento, eles já ajudam muito, inclusive na área de pesquisa em materiais. O cientista apresentou vários trabalhos que utilizam ferramentas de inteligência artificial, principalmente aprendizado de máquina (machine learning), para analisar grandes volumes de dados com o objetivo de descobrir materiais com determinadas propriedades ou, ainda, encontrar papers que interessam. Em outros casos, ferramentas de machine learning, associadas a bons sensores construídos com ajuda da tecnologia de materiais, permitem diagnosticar doenças usando dispositivos baratos e portáteis. De acordo com o palestrante, o próximo desafio para que as máquinas possam de fato gerar conhecimento é compreender a linguagem humana. Físico com doutorado em Engenharia Eletrônica e com uma produtiva trajetória na área de materiais, o professor Osvaldo se iniciou na pesquisa em processamento de línguas naturais na década de 1990 a partir do seu interesse em ferramentas de auxílio à escrita científica. Com o tempo, o cientista foi conectando cada vez mais essa linha de pesquisa à Física e aos materiais, principalmente no desenvolvimento de sensores para a área de saúde. “Ensinar linguagens naturais às máquinas é um interessantíssimo tema de pesquisa de fronteira”, disse o pesquisador, estimulando os jovens a atuarem na área.

Veja a apresentação de Osvaldo Novais de Oliveira Junior:

A plenária da quarta-feira à tarde foi proferida por Natalie Stingelin, professora e diretora da Escola de Ciência e Engenharia de Materiais do Georgia Institute of Technology (EUA). A cientista mostrou que os plásticos, que atualmente têm forte impacto negativo no meio ambiente, podem ser os nossos aliados para construir um mundo mais sustentável. Para isso, disse ela, é preciso desenvolver mais e melhores plásticos eletrônicos inteligentes, que reúnam, por um lado, a flexibilidade, leveza e fácil processamento dos polímeros e, por outro, propriedades que garantam eficiência nas aplicações desejadas. Na sua encantadora palestra, a professora Natalie, que dirige o Centro de Fotônica e Eletrônica Orgânica do Georgia Tech, apresentou um material desse tipo desenvolvido no seu laboratório a partir de um processo químico muito simples para aplicações em que é importante controlar a passagem de luz. O material, que é um híbrido orgânico – inorgânico, pode ser usado, por exemplo, em janelas inteligentes que mantêm os ambientes em temperaturas amenas, evitando gastos de energia com climatização. Além das aplicações, o material oferece interessantes possibilidades para realizar experimentos que podem fazer avançar ainda mais a Fotônica.

A plenária da quarta-feira à tarde foi proferida por Natalie Stingelin, professora e diretora da Escola de Ciência e Engenharia de Materiais do Georgia Institute of Technology (EUA). A cientista mostrou que os plásticos, que atualmente têm forte impacto negativo no meio ambiente, podem ser os nossos aliados para construir um mundo mais sustentável. Para isso, disse ela, é preciso desenvolver mais e melhores plásticos eletrônicos inteligentes, que reúnam, por um lado, a flexibilidade, leveza e fácil processamento dos polímeros e, por outro, propriedades que garantam eficiência nas aplicações desejadas. Na sua encantadora palestra, a professora Natalie, que dirige o Centro de Fotônica e Eletrônica Orgânica do Georgia Tech, apresentou um material desse tipo desenvolvido no seu laboratório a partir de um processo químico muito simples para aplicações em que é importante controlar a passagem de luz. O material, que é um híbrido orgânico – inorgânico, pode ser usado, por exemplo, em janelas inteligentes que mantêm os ambientes em temperaturas amenas, evitando gastos de energia com climatização. Além das aplicações, o material oferece interessantes possibilidades para realizar experimentos que podem fazer avançar ainda mais a Fotônica.

Depois de três dias de intensa programação científica, das 8h30 às 19h30, chegou a hora da tradicional Conference Party, que neste ano teve como mote o vigésimo aniversário do B-MRS Meeting. A festa, exclusiva para participantes do evento, foi realizada no Dreams Motor Park, um espaço que é bar, restaurante, casa de shows e museu de motos. Participantes de todas as idades e diversas origens geográficas lotaram a casa e fizeram uma festa super inesquecível. Enquanto no palco uma banda de rock agradou muito com clássicos de todos os tempos, na pista e nas mesas a animação e a vontade de festejar só aumentavam. “Que festa animada tivemos! Foi um momento de descontração e celebração da vida”, expressou a professora Lucimara. Um ponto alto foi a participação no palco de uma pesquisadora da comunidade, Raphaela de Oliveira, que interpretou “Mercedes Benz”, de Janis Joplin. No final do evento, a doutoranda voltaria a ser destaque ao receber um dos prêmios aos melhores trabalhos de estudantes.

Depois de três dias de intensa programação científica, das 8h30 às 19h30, chegou a hora da tradicional Conference Party, que neste ano teve como mote o vigésimo aniversário do B-MRS Meeting. A festa, exclusiva para participantes do evento, foi realizada no Dreams Motor Park, um espaço que é bar, restaurante, casa de shows e museu de motos. Participantes de todas as idades e diversas origens geográficas lotaram a casa e fizeram uma festa super inesquecível. Enquanto no palco uma banda de rock agradou muito com clássicos de todos os tempos, na pista e nas mesas a animação e a vontade de festejar só aumentavam. “Que festa animada tivemos! Foi um momento de descontração e celebração da vida”, expressou a professora Lucimara. Um ponto alto foi a participação no palco de uma pesquisadora da comunidade, Raphaela de Oliveira, que interpretou “Mercedes Benz”, de Janis Joplin. No final do evento, a doutoranda voltaria a ser destaque ao receber um dos prêmios aos melhores trabalhos de estudantes.

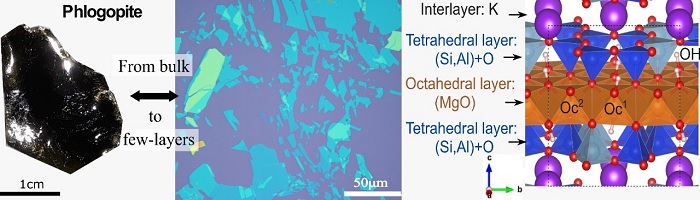

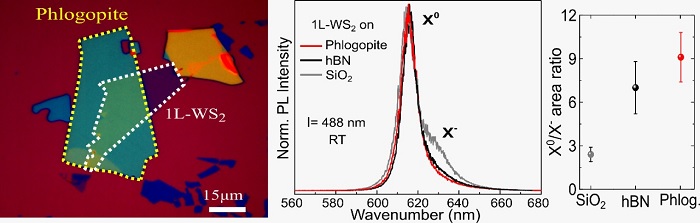

No dia seguinte, às 10h30 começou a última plenária do evento. O professor Pulickel M. Ajayan (Rice University, EUA) falou sobre os desafios de se fazer engenharia na escala nano, principalmente pensando em levar os processos à escala industrial para produzir dispositivos cada vez menores e mais eficientes em verdadeiras fábricas de sistemas bidimensionais. Cofundador e diretor do Departamento de Ciência de Materiais e NanoEngenharia da Rice, Ajayan tem uma produção de altíssimo impacto na área, com índice h= 209 no Google Scholar. O cientista enfatizou a dificuldade de se lidar com as interfaces dos nanoblocos. “Não se trata apenas de montar um Lego”, disse.

No dia seguinte, às 10h30 começou a última plenária do evento. O professor Pulickel M. Ajayan (Rice University, EUA) falou sobre os desafios de se fazer engenharia na escala nano, principalmente pensando em levar os processos à escala industrial para produzir dispositivos cada vez menores e mais eficientes em verdadeiras fábricas de sistemas bidimensionais. Cofundador e diretor do Departamento de Ciência de Materiais e NanoEngenharia da Rice, Ajayan tem uma produção de altíssimo impacto na área, com índice h= 209 no Google Scholar. O cientista enfatizou a dificuldade de se lidar com as interfaces dos nanoblocos. “Não se trata apenas de montar um Lego”, disse.

Além dessas plenárias de conteúdo técnico-científico, o evento ofereceu, logo na manhã do primeiro dia, uma palestra sobre financiamento à pesquisa, desenvolvimento e inovação. O palestrante foi Marcelo Bortolini, diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da FINEP, mestre e doutor em Ciências dos Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) com experiência como docente e pesquisador na área. Bortolini mostrou os instrumentos que a FINEP tem para apoiar toda a cadeia geradora de inovação tecnológica, desde a pesquisa básica até o lançamento de um produto no mercado. O palestrante apresentou as possibilidades de financiamento, tanto reembolsável (empréstimo) quanto não-reembolsável (subvenção) que a FINEP oferece a universidades, institutos de pesquisa, empreendedores, startups e empresas.

Além dessas plenárias de conteúdo técnico-científico, o evento ofereceu, logo na manhã do primeiro dia, uma palestra sobre financiamento à pesquisa, desenvolvimento e inovação. O palestrante foi Marcelo Bortolini, diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da FINEP, mestre e doutor em Ciências dos Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) com experiência como docente e pesquisador na área. Bortolini mostrou os instrumentos que a FINEP tem para apoiar toda a cadeia geradora de inovação tecnológica, desde a pesquisa básica até o lançamento de um produto no mercado. O palestrante apresentou as possibilidades de financiamento, tanto reembolsável (empréstimo) quanto não-reembolsável (subvenção) que a FINEP oferece a universidades, institutos de pesquisa, empreendedores, startups e empresas.

Veja a apresentação de Marcelo Bortolini:

Comunidade pulsante, competente e participativa

Cerca de 1.200 trabalhos foram apresentados, nas sessões orais e de pôsteres, dentro dos 22 simpósios temáticos que compuseram o XX B-MRS Meeting. Organizados por equipes de pesquisadores do Brasil e do exterior, os simpósios abrangeram uma diversidade de materiais (vítreos, ferroicos, magnéticos, supercondutores, polímeros eletrônicos, materiais bidimensionais, filmes finos) e as suas aplicações em áreas como saúde, energia, fotônica e eletrônica e meio ambiente. O evento também contou com 3 palestras técnicas sobre técnicas avançadas de caracterização de materiais, oferecidas por empresas de instrumentação científica.

No elenco de temas de simpósios, apareceram velhos conhecidos, como a décima terceira edição dos simpósios brasileiros de vidros e de eletrocerâmicas, e também novidades, como o simpósio dedicado a novos materiais e nanotecnologia para o agronegócio. “Por ser a primeira vez que um simpósio abordou este tema no evento, os organizadores fomos positivamente surpreendidos, tanto pelo interesse demonstrado pelo público, quanto pela qualidade dos trabalhos científicos”, disse o professor Valtencir Zucolotto (IFSC-USP), que foi um dos organizadores.

Mais uma vez, os simpósios funcionaram como fóruns temáticos para a apresentação de avanços na síntese, caracterização e aplicação de materiais, bem como nas técnicas experimentais e computacionais que possibilitam esses avanços. Não menos importante, a discussão dos resultados a partir de perguntas aos apresentadores foi sempre estimulada. “Em todas as apresentações, o público fez perguntas interessantes aos palestrantes, elevando o nível científico do evento”, comentou João Coelho, professor da Universidade Nova de Lisboa (Portugal), um dos organizadores do simpósio P, que abordou materiais sustentáveis e tecnologias de processamento para sensores e aplicações eletrônicas. “As apresentações orais promoveram, como esperado, interessantes discussões técnico-científicas entre o público e os apresentadores”, destacou o professor José Antonio Eiras (UFSCar), coorganizador do simpósio I sobre materiais ferroicos e multiferroicos.

Mais uma vez, os simpósios funcionaram como fóruns temáticos para a apresentação de avanços na síntese, caracterização e aplicação de materiais, bem como nas técnicas experimentais e computacionais que possibilitam esses avanços. Não menos importante, a discussão dos resultados a partir de perguntas aos apresentadores foi sempre estimulada. “Em todas as apresentações, o público fez perguntas interessantes aos palestrantes, elevando o nível científico do evento”, comentou João Coelho, professor da Universidade Nova de Lisboa (Portugal), um dos organizadores do simpósio P, que abordou materiais sustentáveis e tecnologias de processamento para sensores e aplicações eletrônicas. “As apresentações orais promoveram, como esperado, interessantes discussões técnico-científicas entre o público e os apresentadores”, destacou o professor José Antonio Eiras (UFSCar), coorganizador do simpósio I sobre materiais ferroicos e multiferroicos.

Pesquisadores de todos os níveis de formação, desde estudantes de graduação até professores, realizaram as apresentações dos simpósios temáticos. No total, foram mais de 340 apresentações orais e mais de 750 pôsteres. Além disso, houve quase 100 palestras convidadas de destacados especialistas do Brasil e do exterior.

Enquanto as apresentações ocorriam, era realizada a avaliação dos trabalhos que tinham se candidatado aos prêmios para estudantes por meio do envio de um resumo estendido. Comissões montadas pelos organizadores de cada simpósio classificaram os trabalhos seguindo os critérios definidos pela comissão de premiação da SBPMat para, no final do evento, definir a lista de vencedores do Prêmio Bernhard Gross – uma distinção outorgada pela SBPMat aos estudantes de graduação, mestrado ou doutorado que apresentam o melhor oral e o melhor pôster de cada simpósio. A premiação envolveu também o trabalho dos professores Ieda Garcia dos Santos (UFPB), diretora científica da SBPMat, Ivan Bechtold (UFSC), diretor financeiro da sociedade, e Maria Luiza Rocco Duarte Pereira (UFRJ). O trio se encarregou de comparar as avaliações de todos os finalistas e eleger os melhores trabalhos de todo o evento para receberem os prêmios patrocinados por periódicos da American Chemical Society (ACS) e da Royal Society of Chemistry (RSC), os quais consistiram, respectivamente, em R$ 2.000 e vouchers de £200 para cada trabalho vencedor, além dos certificados.

Enquanto as apresentações ocorriam, era realizada a avaliação dos trabalhos que tinham se candidatado aos prêmios para estudantes por meio do envio de um resumo estendido. Comissões montadas pelos organizadores de cada simpósio classificaram os trabalhos seguindo os critérios definidos pela comissão de premiação da SBPMat para, no final do evento, definir a lista de vencedores do Prêmio Bernhard Gross – uma distinção outorgada pela SBPMat aos estudantes de graduação, mestrado ou doutorado que apresentam o melhor oral e o melhor pôster de cada simpósio. A premiação envolveu também o trabalho dos professores Ieda Garcia dos Santos (UFPB), diretora científica da SBPMat, Ivan Bechtold (UFSC), diretor financeiro da sociedade, e Maria Luiza Rocco Duarte Pereira (UFRJ). O trio se encarregou de comparar as avaliações de todos os finalistas e eleger os melhores trabalhos de todo o evento para receberem os prêmios patrocinados por periódicos da American Chemical Society (ACS) e da Royal Society of Chemistry (RSC), os quais consistiram, respectivamente, em R$ 2.000 e vouchers de £200 para cada trabalho vencedor, além dos certificados.

Fruto desse processo, a entrega dos prêmios ocorreu no encerramento do evento, pouco antes do meio-dia de quinta-feira. Frente a um público de algumas centenas de pessoas, a professora Ieda chamou ao palco, um por um, os finalistas dos Prêmios Bernhard Gross: 27 estudantes de todos os níveis de formação, do IFSP, UFSC, UFMT, USP, UTFPR, UFSM, UFPR, UFSCar, Unesp, UFRGS, CNPEM, Unicamp, UFMG, Universidade Nova de Lisboa e UFRJ. Na sequência, foram anunciados os vencedores dos nove ACS Publications Prizes, cujos certificados foram entregues na cerimônia pelo vice-editor da revista Applied Nano Materials, T. Randall Lee, e dos cinco RSC Prizes, entregues por Natalie Stingelin, que é editora-chefe dos periódicos Journal of Materials Chemistry C e Materials Advances.

Ainda no encerramento, a chairlady Lucimara fez os agradecimentos: aos participantes, aos patrocinadores dos prêmios, às comissões de avaliação, aos patrocinadores (empresas, agências de fomento, ICTs), à equipe da SBPMat.

E neste ciclo que sempre recomeça, chegou, mais uma vez, o esperado momento do anúncio do próximo evento da SBPMat, que será realizado pela primeira vez em Maceió, capital do estado de Alagoas, e pela quinta vez na região Nordeste, de 1º a 5 de outubro de 2023. O professor Carlos Jacinto da Silva (UFAL), que coordena o XXI B-MRS Meeting junto ao professor Mário Roberto Meneghetti (UFAL), tomou então a palavra para apresentar o local do evento, o Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, localizado numa área central de Maceió, próxima à praia e a muitos hotéis, restaurantes e locais de lazer.

Veja a apresentação do XXI B-MRS Meeting:

No fim da cerimônia de encerramento, houve novamente longos e fortes abraços. Aos poucos, os participantes foram deixando a sala Amazônia, provavelmente com a satisfação de ter participado de um evento científico muito produtivo e a vontade de repetir a experiência em Maceió. “No evento vimos uma sociedade viva, pulsante, com uma nova geração de pesquisadores competentes e comprometidos com o desenvolvimento da ciência”, destacou a chairlady Lucimara. “Estou desde já animada para o próximo encontro em Maceió!!!”, concluiu a coordenadora.

Está aberta até 3 de dezembro deste ano a chamada de propostas de simpósios para compor o XXI B-MRS Meeting, que será realizado de 1º a 5 de outubro de 2023 em Maceió (Alagoas, Brasil), com coordenação dos professores da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) Carlos Jacinto da Silva (Instituto de Física) e Mario Roberto Meneghetti (Instituto de Química e Biotecnologia).

Está aberta até 3 de dezembro deste ano a chamada de propostas de simpósios para compor o XXI B-MRS Meeting, que será realizado de 1º a 5 de outubro de 2023 em Maceió (Alagoas, Brasil), com coordenação dos professores da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) Carlos Jacinto da Silva (Instituto de Física) e Mario Roberto Meneghetti (Instituto de Química e Biotecnologia).

Na segunda-feira à tarde, a professora Christine Kranz mostrou o fantástico trabalho do seu grupo na universidade alemã de Ulm (cidade natal de Einstein). O grupo integra diferentes técnicas de varredura por sonda e adapta os instrumentos para poder estudar processos eletroquímicos enquanto eles estão acontecendo. A cientista, que é editora associada do periódico Bioelectrochemistry (Elsevier), mostrou interessantes resultados obtidos com essa instrumentação no estudo de biofilmes e materiais antibacterianos, catalisadores para a produção de hidrogênio e novas baterias.

Na segunda-feira à tarde, a professora Christine Kranz mostrou o fantástico trabalho do seu grupo na universidade alemã de Ulm (cidade natal de Einstein). O grupo integra diferentes técnicas de varredura por sonda e adapta os instrumentos para poder estudar processos eletroquímicos enquanto eles estão acontecendo. A cientista, que é editora associada do periódico Bioelectrochemistry (Elsevier), mostrou interessantes resultados obtidos com essa instrumentação no estudo de biofilmes e materiais antibacterianos, catalisadores para a produção de hidrogênio e novas baterias. Na manhã da terça-feira, o professor Daniel Ugarte (Unicamp) recebeu o Prêmio José Arana Varela da SBPMat. A distinção é concedida anualmente, desde o ano passado, a um(a) pesquisador(a) destacado da comunidade brasileira de pesquisa em materiais, que profere uma das palestras plenárias no B-MRS Meeting. Especialista em microscopia eletrônica de renome mundial, Ugarte tem se destacado no estudo das propriedades de nanossistemas desde o início da sua carreira, quando ocupou a capa da revista Nature como único autor de um artigo sobre nanocebolas de fulereno. Esse foi o marco inicial para uma série de publicações nesse e em outros periódicos de altíssimo impacto, como Science, Nature Nanotechnology, Nano Letters e Physical Review Letters. “Ele nunca desiste de seus ideais de excelência em pesquisa e integridade acadêmica”, disse Mônica Cotta, que introduziu a plenária de Ugarte e lhe entregou o prêmio. Mas a sua contribuição do professor Ugarte à comunidade de materiais foi além dos papers. Na década de 1990, ele idealizou e montou um laboratório de microscopia eletrônica aberto e multiusuário dentro do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), em Campinas. “A ideia maluca do Daniel funcionou extremamente bem, fornecendo excelentes microscopistas para o mundo e formando a base do que hoje é conhecido como Laboratório Nacional de Nanotecnologia no CNPEM”, destacou Cotta.

Na manhã da terça-feira, o professor Daniel Ugarte (Unicamp) recebeu o Prêmio José Arana Varela da SBPMat. A distinção é concedida anualmente, desde o ano passado, a um(a) pesquisador(a) destacado da comunidade brasileira de pesquisa em materiais, que profere uma das palestras plenárias no B-MRS Meeting. Especialista em microscopia eletrônica de renome mundial, Ugarte tem se destacado no estudo das propriedades de nanossistemas desde o início da sua carreira, quando ocupou a capa da revista Nature como único autor de um artigo sobre nanocebolas de fulereno. Esse foi o marco inicial para uma série de publicações nesse e em outros periódicos de altíssimo impacto, como Science, Nature Nanotechnology, Nano Letters e Physical Review Letters. “Ele nunca desiste de seus ideais de excelência em pesquisa e integridade acadêmica”, disse Mônica Cotta, que introduziu a plenária de Ugarte e lhe entregou o prêmio. Mas a sua contribuição do professor Ugarte à comunidade de materiais foi além dos papers. Na década de 1990, ele idealizou e montou um laboratório de microscopia eletrônica aberto e multiusuário dentro do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), em Campinas. “A ideia maluca do Daniel funcionou extremamente bem, fornecendo excelentes microscopistas para o mundo e formando a base do que hoje é conhecido como Laboratório Nacional de Nanotecnologia no CNPEM”, destacou Cotta.

A plenária da quarta-feira à tarde foi proferida por Natalie Stingelin, professora e diretora da Escola de Ciência e Engenharia de Materiais do Georgia Institute of Technology (EUA). A cientista mostrou que os plásticos, que atualmente têm forte impacto negativo no meio ambiente, podem ser os nossos aliados para construir um mundo mais sustentável. Para isso, disse ela, é preciso desenvolver mais e melhores plásticos eletrônicos inteligentes, que reúnam, por um lado, a flexibilidade, leveza e fácil processamento dos polímeros e, por outro, propriedades que garantam eficiência nas aplicações desejadas. Na sua encantadora palestra, a professora Natalie, que dirige o Centro de Fotônica e Eletrônica Orgânica do Georgia Tech, apresentou um material desse tipo desenvolvido no seu laboratório a partir de um processo químico muito simples para aplicações em que é importante controlar a passagem de luz. O material, que é um híbrido orgânico – inorgânico, pode ser usado, por exemplo, em janelas inteligentes que mantêm os ambientes em temperaturas amenas, evitando gastos de energia com climatização. Além das aplicações, o material oferece interessantes possibilidades para realizar experimentos que podem fazer avançar ainda mais a Fotônica.

A plenária da quarta-feira à tarde foi proferida por Natalie Stingelin, professora e diretora da Escola de Ciência e Engenharia de Materiais do Georgia Institute of Technology (EUA). A cientista mostrou que os plásticos, que atualmente têm forte impacto negativo no meio ambiente, podem ser os nossos aliados para construir um mundo mais sustentável. Para isso, disse ela, é preciso desenvolver mais e melhores plásticos eletrônicos inteligentes, que reúnam, por um lado, a flexibilidade, leveza e fácil processamento dos polímeros e, por outro, propriedades que garantam eficiência nas aplicações desejadas. Na sua encantadora palestra, a professora Natalie, que dirige o Centro de Fotônica e Eletrônica Orgânica do Georgia Tech, apresentou um material desse tipo desenvolvido no seu laboratório a partir de um processo químico muito simples para aplicações em que é importante controlar a passagem de luz. O material, que é um híbrido orgânico – inorgânico, pode ser usado, por exemplo, em janelas inteligentes que mantêm os ambientes em temperaturas amenas, evitando gastos de energia com climatização. Além das aplicações, o material oferece interessantes possibilidades para realizar experimentos que podem fazer avançar ainda mais a Fotônica. Depois de três dias de intensa programação científica, das 8h30 às 19h30, chegou a hora da tradicional Conference Party, que neste ano teve como mote o vigésimo aniversário do B-MRS Meeting. A festa, exclusiva para participantes do evento, foi realizada no Dreams Motor Park, um espaço que é bar, restaurante, casa de shows e museu de motos. Participantes de todas as idades e diversas origens geográficas lotaram a casa e fizeram uma festa super inesquecível. Enquanto no palco uma banda de rock agradou muito com clássicos de todos os tempos, na pista e nas mesas a animação e a vontade de festejar só aumentavam. “Que festa animada tivemos! Foi um momento de descontração e celebração da vida”, expressou a professora Lucimara. Um ponto alto foi a participação no palco de uma pesquisadora da comunidade, Raphaela de Oliveira, que interpretou “Mercedes Benz”, de Janis Joplin. No final do evento, a doutoranda voltaria a ser destaque ao receber um dos prêmios aos melhores trabalhos de estudantes.

Depois de três dias de intensa programação científica, das 8h30 às 19h30, chegou a hora da tradicional Conference Party, que neste ano teve como mote o vigésimo aniversário do B-MRS Meeting. A festa, exclusiva para participantes do evento, foi realizada no Dreams Motor Park, um espaço que é bar, restaurante, casa de shows e museu de motos. Participantes de todas as idades e diversas origens geográficas lotaram a casa e fizeram uma festa super inesquecível. Enquanto no palco uma banda de rock agradou muito com clássicos de todos os tempos, na pista e nas mesas a animação e a vontade de festejar só aumentavam. “Que festa animada tivemos! Foi um momento de descontração e celebração da vida”, expressou a professora Lucimara. Um ponto alto foi a participação no palco de uma pesquisadora da comunidade, Raphaela de Oliveira, que interpretou “Mercedes Benz”, de Janis Joplin. No final do evento, a doutoranda voltaria a ser destaque ao receber um dos prêmios aos melhores trabalhos de estudantes.